就活の悩み

面接でうまく話せなかった……話せない原因と対策9選を徹底解説

- 746 views

目次

「面接でうまく話せなかった……」原因と対処法を知って次に活かそう

面接で「うまく話せなかった」と感じ、不安や後悔に振り回されてしまう人は多いでしょう。しかし、面接で少しつまずいたからといって、不合格になるとは限りません。大切なのは、原因を理解し次の選考に向けて改善することです。

この記事では、就活経験者のエピソードをもとに、面接でうまく話せない原因や対処法を紹介します。「うまく話せなかった」と感じた経験を成長のチャンスに変え、次の面接で自信を持って臨めるよう一緒に対策していきましょう。

【就活生の体験談】うまく話せなかった面接の結果は?

面接後に「うまく話せなかった」と不安になった経験はありませんか。話しているときに詰まってしまったり質問に答えられなかったりすると、不合格になるのではないかと気になりますよね。

ここでは、就活を経験した先輩に「面接でうまく話せなかった」エピソードについて聞いてみました。うまく話せなくて結果はボロボロだったのか、合格だったのか、気になる選考結果もチェックしてみましょう。

H・Tさん(2025年卒 4年制大学)

緊張しすぎて声が震えてしまった……

面接でうまく話せなかった経験はあります。特に、選考を受け始めてからの1ヵ月間は、緊張で声が震えてしまい、話す内容も忘れることが多かったので、今振り返ってもダメダメだったなと思います。

志望度が高いところほど、面接で緊張してしまい実力が伴わないことも多かったので、落ち込むことが多かったです。

ダメダメだった選考は落ち込んでしまい、結果は気になっていましたが、どうせだめだろうという気持ちもありました。しかし、選考の結果は合格していました。

諦めずに伝えることが大切

私は合格した理由が今でも思いつかないくらい自信がなかったので、合格して安心しました。どれだけダメダメでも、熱意を持って諦めずに伝えることを意識したので、上手くいったのかもしれません。

特にはじめの頃は緊張するとは思いますが、それはほかの就活生も同じなので、ダメでも落ち込みすぎず次に活かすと良いと思います。

面接でうまく話せなかったのはなぜ? よくある6つの原因

面接でうまく話せなかったときには、緊張や準備不足など、誰にでも起こり得る共通の原因があります。これらの原因の中から、自分に当てはまるものがないか考えることで、具体的な改善策が見えてくるはずです。

ここでは「面接でうまく話せない」ときのよくある6つの原因を紹介します。はじめに、面接官の経験がある先輩に、うまく話せない学生の印象を聞いてみました。

S・Kさん(2017年卒 4年制大学)

しっかり対策してくれたからこそ緊張しているのかな

面接でうまく話せなかったと落ち込む方に多いのは、緊張しやすいという特徴かなと思います。場の雰囲気に飲まれてしまい、こちらが世間話などで解そうとしても、なかなか気持ちをリセットできない方もおり、自分の調子を面接中に取り戻すことができなかった方は終始うまく話せていない印象です。

また、事前にしっかり対策してくれた裏返しとしてカンペ読みのようになる方もいるのですが、そのような方は暗記した内容が一文でも抜け落ちたり、想定にない質問をされると「えっと……」とフリーズしやすく、「やってしまった……」という気持ちから調子を崩す方も多いように思います。皆さん真面目で頑張り屋なところが緊張から空回りしてしまっているのかなという印象です。

①面接準備が不十分

面接で必要な事前準備には、業界研究や企業研究、自己分析、面接練習などがあります。企業研究が不十分だと、企業理念や事業内容などの基本情報すらうまく話せないでしょう。面接官に志望度が低いと判断される原因にもなりかねません。

また、自己分析が不十分だと自分の強みや目標を整理できておらず、曖昧な回答になってしまったり、質問にすぐに答えられなかったりする場合があります。

一度言葉に詰まると焦ってしまい、そのあとの回答もまとまりづらくなりがちです。自信のなさや不安な気持ちが話し方に表れ、印象にマイナスの影響を及ぼすことも。

自信を持って面接を進めるために、面接の事前準備は欠かさないようにしてくださいね。

②緊張しすぎている

面接で緊張しすぎると、声が震えたり言葉が出てこなくなったりして、準備していた回答をスムーズに伝えられないことがあります。その結果、面接官に自信がない印象を与え、アピールしたい内容をすべて伝えられないケースは少なくありません。

また、過度な緊張は話し方だけでなく表情にも表れ、目線が定まらなかったり表情が硬くなったりします。焦りから内容がまとまらないまま話しはじめてしまい、「うまく話せなかった」と後悔する人もいるでしょう。

面接では、ある程度緊張するのは仕方ありません。ですが、過度な緊張は避け、適度な緊張感でモチベーションや集中力の向上につなげられると良いですね。記事の後半では、緊張を和らげて面接でうまく話せるようになる方法を紹介するので、このまま読み進めてください。

③アピール内容に自信がない

「この内容でアピールできているのだろうか」と迷いながら話してしまい、声が小さくなったり話し方が曖昧になったりする場合があるでしょう。その結果、面接官に何をアピールしたいのか伝わらず、印象に残りにくくなります。

たとえば、具体的なエピソードがないと自信を持ってアピールできません。そのため、アピールを裏付けるエピソードを、できるだけ面接で話せるように準備しておくのが重要です。

④受け答えに完璧を求めすぎる

合格したい気持ちが強いと、面接の受け答えで「失敗したくない」「的確な回答をしなければ」と、つい完璧を求めてしまいますよね。しかし、過度に完璧を求めると「面接でうまく話せなかった」と後悔する原因につながりかねません。

たとえば、言葉を慎重に選びすぎて話のテンポが悪くなったり、一度ミスをしたときに焦りから流れを立て直せなくなったりします。また、多くの情報を伝えようとして、意図が伝わりづらくなる場合もあります。

さらに、良い印象を与えることばかりに意識が集中し、自分らしさが伝わりにくくなることもあります。完璧な受け答えも重要ですが、面接ではあなたの人柄も見られていることを覚えておきましょう。

⑤答えにくい質問に戸惑う

面接で想定していなかった質問をされると、なかなか回答が思い浮かばずに戸惑ってしまうでしょう。

たとえば「過去に戻れるなら、どの時点に戻って何をしたいですか?」「宝くじが当たったら何に使いますか?」など、意表を突く質問をされることもあります。また「弊社の課題と改善案は何かありますか?」など、業界や企業への知識が十分に備わっていないと答えられない質問もあります。

面接後になって「落ち着いたら答えられたのに……」と、後悔しないためにも、できるだけ幅広い準備をしておきましょう。記事後半では、先輩たちが準備しておいて良かったと思う質問例を紹介するので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

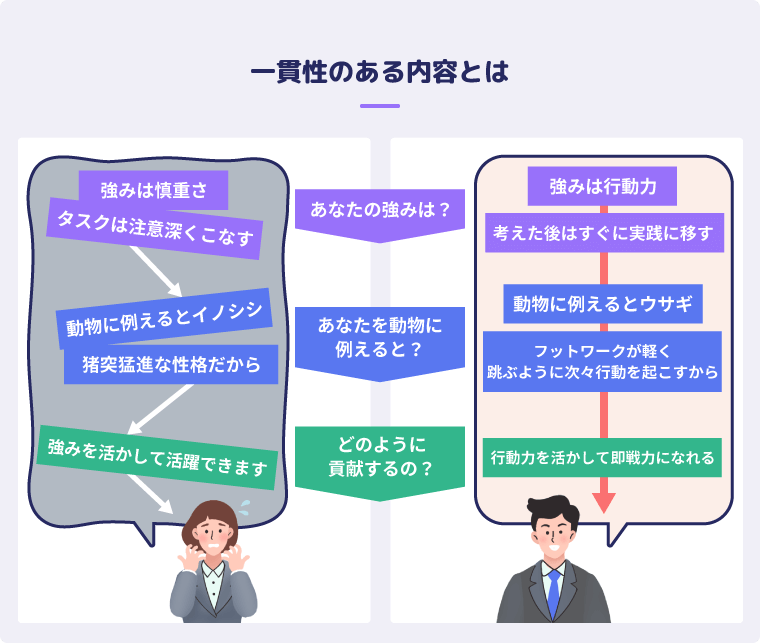

⑥内容に一貫性がない

面接で話す内容に一貫性がないと、志望動機や自分の強み、目標などを分かりやすく伝えるのは難しいでしょう。もし、話しながら内容の矛盾に気付き、自信なさげに話してしまうと「うまく話せなかった」原因になります。

たとえば、自己PRの内容と成し遂げたい目標が矛盾していると、面接官の印象に残りにくく評価が下がってしまう場合があります。また、結論と合っていないエピソードを選んでしまうと、説得力が欠け、準備不足や志望度の低さを疑われる可能性もあるでしょう。

面接で話す内容に一貫性を持たせることは、面接官に自分の強みや考えを正確に伝えるための基本となるため押さえておいてくださいね。

心構え編|面接に自信を持つために必要なこと

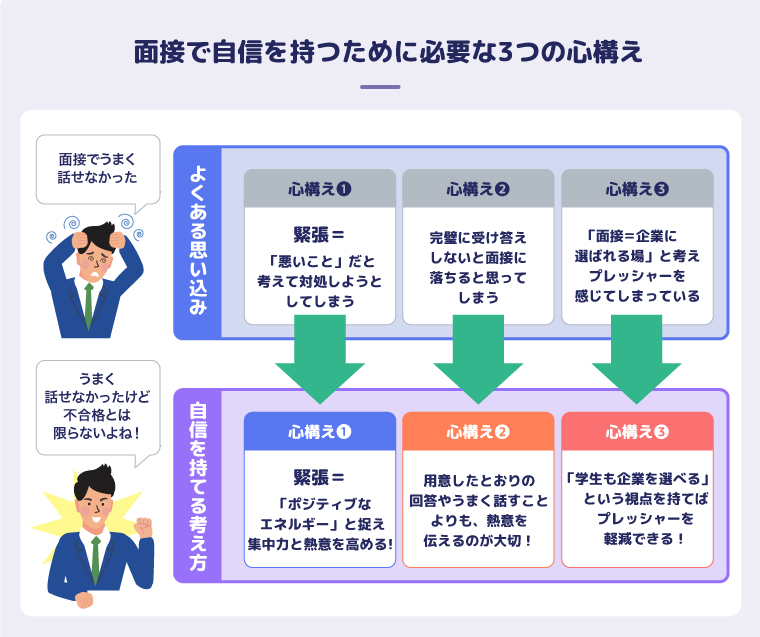

面接で「うまく話せなかった」と感じても、必ずしも選考に落ちてしまうわけではありません。少しでも選考の通過率を高めるために、まずは面接に必要な心構えを知り、自信を持つことが大切です。

たとえば緊張を味方にしたり、完璧さよりも「伝える」ことを優先したりできるようになると自信につながります。ここでは、面接でうまく話せなくても選考通過できる可能性を高められる、3つの心構えを紹介します。

就活の先輩に聞く! 面接にはどんな心構えで臨むべき?

H・Tさん

①「緊張=悪いこと」ではないと知る

面接で緊張するのは自然なことです。むしろ、適度な緊張感は集中力を高め、話に熱意を込められる効果があります。

一方、緊張感がなくリラックスしすぎた状態で面接を受けてしまうと、注意力が散漫になりがちです。言葉遣いが乱れたり、質問に対して的外れな回答をしてしまったりする可能性があります。

もし、面接で緊張したときは、その状況を「面接に全力で臨んでいる証拠」と考えてみてください。緊張そのものをなくそうとするのではなく、緊張を利用し、自分をより良く見せようとポジティブに捉える姿勢が大切です。緊張が悪いことではないと気付けば、少しは自信を持ち面接でうまく話せるはずですよ。

②「うまく話す」よりも「伝えようとする姿勢」が大事だと知る

面接官が見ているのはうまく話せるのかではなく、学生がどれだけ真剣に自分の考えを伝えようとしているかです。

たしかに、あらかじめ用意した回答を丸暗記しておけば、面接でスラスラ話せるかもしれません。しかし、熱意が感じられなかったり、機械的な印象を与えてしまったりする場合は好印象を得にくいでしょう。一方で、言葉に詰まったり回答が拙かったりしても、一生懸命伝えようとする姿勢があれば評価ポイントにつながるでしょう。

「うまく話さなければ」というプレッシャーを手放し、まずは面接官の質問に真剣に向き合ってください。そうすれば、あなたの誠実さは自然と伝わるはずですよ。

③学生も企業を選べるという視点を持つ

面接は企業が学生を選ぶだけではなく、学生も企業を選ぶ場です。この対等な関係を意識することで「面接で失敗してはいけない」というプレッシャーから解放され、自分らしさを発揮しやすくなります。

企業の良い点ばかりに目を向けるのではなく「自分が活躍できる場所なのか」「価値観が合っているか」といった視点を持ち、面接を受けることも大切です。たとえば、面接で社風がイメージと異なった場合、別の企業を選び直すのも一つの手段です。

学生にとって、面接は自分の将来を選ぶ場であることを忘れないようにしましょう。学生も企業を選べるという視点で面接に挑めば、過度に緊張することなく堂々と自分をアピールできるようになりますよ。

面接対策編|面接でうまく話すための対策9選

面接で「うまく話せなかった」と後悔しないためには、事前の準備や練習が欠かせません。面接は自分の魅力や熱意を伝える大切な場です。十分に対策することで、落ち着いて面接に臨めるでしょう。

ここでは、先輩たちが面接でうまく話すために実践した対処法を紹介します。事前に調べておくと良い内容や練習方法を参考にし、本番で自分の強みをうまく話せるよう準備してくださいね。

面接でうまく話せるようにどんな対策をした?

H・Tさん(2025年卒 4年制大学)

過去に聞かれた質問をリサーチした

私は、過去に面接で聞かれたことがある内容は何かを調べました。実際にそのとおりに聞かれたこともあれば、新しいことを聞かれることもあったので、あくまで参考程度にとどめて活用していました。

しかし、その対策を怠っていたら答えられない業務の質問もあったので、事前に対策して良かったなと感じています。決まった業務があり、その業務名がある場合は覚えておくと、企業について調べていることをアピールでき自信にもつながるので一石二鳥だと思います。

N・Tさん(2025年卒 4年制大学)

ESで聞かれたことは面接でも聞かれると予想し深掘り対策をした

面接でうまく話せるようにした対策としては、エントリーシート(ES)に書いたことに関連する質問はすべて答えられるようにするため、予想質問リストと回答を作成したことです。

私は何社も面接を受けましたが、基本的にESに記載したことに関して質問されることが多かったです。そのため、ESに書いたことはどのように深掘りされても答えられるように準備していました。また、お世話になっていたリクルーターの方にも、予想質問リストの作成を手伝っていただきました。

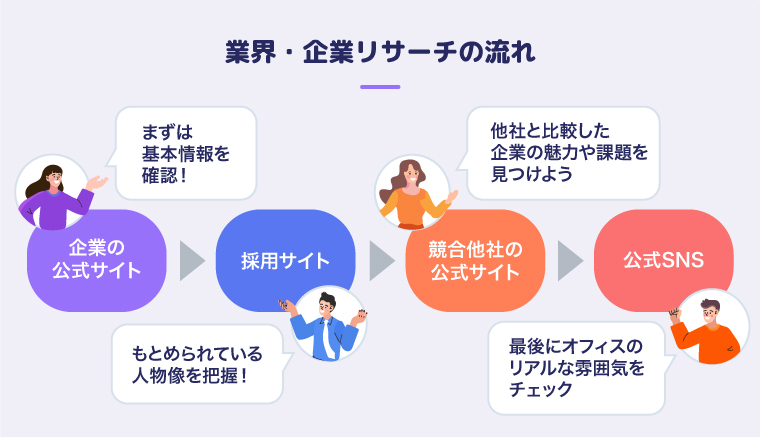

①企業研究・自己分析を入念におこなう

企業研究と自己分析は面接対策の基本です。たとえば企業の事業内容や理念、求める人材像を理解しておくと、質問に的確に答えられるでしょう。

まず、企業研究はホームページを見るだけでなく、会社説明会やOB・OG訪問を通じて、実際に働く社員の声を聞くのもおすすめです。ホームページだけではわからない、企業の雰囲気や仕事内容を聞けるため、入社後のイメージが具体的になり、面接で話す内容に深みを持たせられます。

次に、自己分析をして強みや経験を振り返り、企業でどのように活かせるか整理してください。伝えたいことが明確になれば、自信を持って面接に臨めますよ。

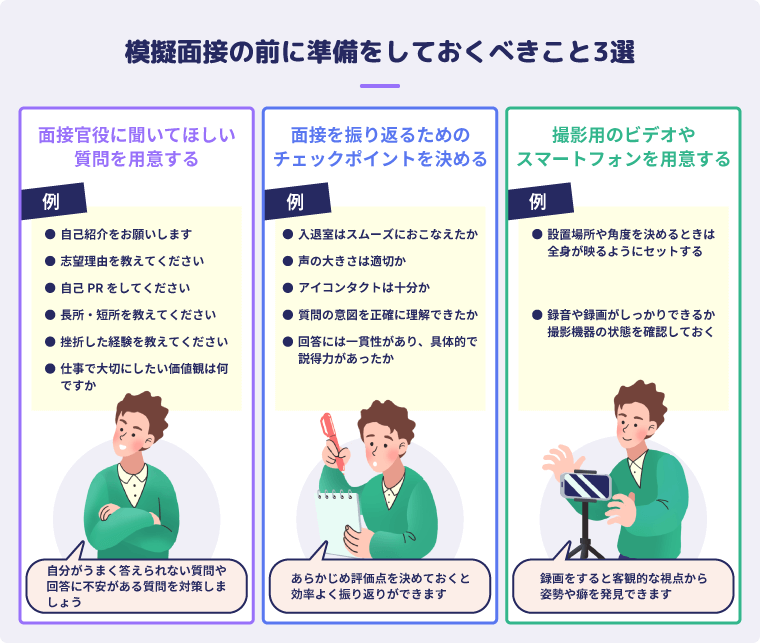

②模擬面接を繰り返す

本番の雰囲気に慣れるためには、模擬面接がおすすめです。企業研究や自己分析ができていても、緊張から言葉が出てこなくなるケースはよくあります。模擬面接を通じて、話す内容を整理したり相手が聞き取りやすい話し方を身に付けたりしましょう。

友人や家族、就職エージェント、大学のキャリアセンターなどの第三者と模擬面接をすれば、客観的なフィードバックをもらえます。何度も模擬面接を繰り返すと、面接本番で過度に緊張しづらくなるでしょう。

③話すときの表情・姿勢を鏡で確認する

あなたの印象は話す内容だけでなく、表情と姿勢によっても左右されます。たとえば、無表情やだらしない座り方だと、自信や熱意が伝わりにくくなります。逆に、緊張し過ぎると表情が強張り、「もっと感じ良く話せば良かった」という後悔につながりがちです。

面接でうまく話すためにも、受け答えをしているときの表情・姿勢を鏡で確認しながら練習しておくと良いでしょう。具体的には、鏡で自分の表情を見ながら、硬い表情ではなく、明るく自然な表情で話せているか確認してみてください。

さらに、背筋を伸ばし堂々とした姿勢を保つことで、自信がある印象を与えられます。話しているときの自分をスマートフォンなどで録画してみると、無意識の癖や目線の動きにも気付けるので、面接対策としてぜひ実践してみるのがおすすめです。

④伝えたいことを明確にする

伝えたいことを、面接前にあらかじめ明確にしておくと、話に一貫性が生まれます。面接官に、あなたの強みや意欲が伝わりやすくもなるでしょう。

一方、伝えたいことが曖昧だと話に矛盾が生じてしまいます。面接官に「結局何が言いたいのか分からなかった」と思わせてしまう原因にもなりかねません。

面接でうまく話すには、よくある質問や深掘り対策などをおこない、自信を持って受け答えができる状態を整えておきましょう。

⑤丸暗記でなく要点をまとめる

面接で話す内容を丸暗記してしまうと、聞かれ方や質問の切り口が変化しただけで、対応できなくなるリスクがあります。また、棒読みになりやすく、面接官に熱意が伝わらない回答になってしまうかもしれません。

面接でうまく話すには、話す内容の要点をまとめてください。たとえば、学生時代に力を入れたことでアルバイト経験を話す場合、丸暗記せず以下のように要点と話の流れを押さえましょう。

完全に文章を暗記すると不自然な印象を与えかねません。ですが、要点をまとめておけば、自然な会話ができるようになりますよ。

⑥質問を予想して対応力を磨く

面接でよく聞かれる質問を予想して事前に回答を準備しておくと、焦らずにうまく話せます。定番の質問はもちろん、答えにくい質問も予想しておくと安心です。

面接官はこのような質問から、対応力を判断しています。定番の質問に的確に答えられるように準備しておきましょう。もし、予想していなかった質問をされても、一生懸命答えようとする姿勢が伝われば、評価してもらえるはずなので過度に不安を感じる必要はありません。

ですが、想定外の質問に対応できず「もっと対策しておけば良かった」と、自信をなくしてしまうケースは多いでしょう。ここでは、先輩たちの体験談から「準備しておいて良かった」質問例と、逆に「対策すれば良かった」と後悔した質問例を紹介します。

「準備しておいて良かった」と感じた質問を教えて!

事前準備をしておけば、面接で質問にスムーズに答えられる可能性が高まります。準備していなかった質問と比べると、準備していたほうが、自信を持ってわかりやすく話せるでしょう。

そこで、就活の先輩たちに「準備しておいて良かった」と感じた質問を聞いてみました。

M・Wさん

H・Tさん

N・Tさん

K・Gさん

「対策すれば良かった」と後悔した質問を教えて!

準備しておいて良かったと感じた質問例がある一方、質問に答えられず「対策すれば良かった」と後悔する場合があります。先輩たちが対策しておいて良かったと感じた質問と併せて、想定外の質問に対応できる準備を整えましょう。

M・Wさん

H・Tさん

K・Gさん

答えにくい質問や準備していない質問をされると、焦ってしまうときは多いのではないでしょうか。そのような質問をされた場合、一呼吸置いて、落ち着いて答えるのが大切です。面接では「うまく話す」ことよりも「伝えようとする姿勢」が大事であることを思い出してくださいね。

ここまでは学生視点で質問例を挙げましたが、面接官の経験がある先輩たちにも受け答えに詰まる人が多い質問を聞いてみました。ぜひ次の選考までに対策しておきましょう。

面接官経験者に聞く! 受け答えに詰まる人が多い質問とは?

T・Iさん

K・Uさん

⑦ゆっくりハキハキと話す

面接では話す内容だけでなく「話し方」も意識しなければなりません。早口で話すと焦っている印象を与えてしまい、相手が内容を理解しづらくなるでしょう。事前に回答の準備をしていても、相手に伝わらなければもったいないですよね。

面接でうまく話すには、ゆっくりハキハキと話すことを心掛けてください。緊張すると無意識のうちに早口になってしまいやすいため、常に意識して改善しましょう。語尾までしっかり丁寧に話すことで、落ち着きと自信がある印象を与えられますよ。

また、間を取りながら話すことで、自分の考えを整理しながら答える余裕が生まれやすくなるのでおすすめです。

⑧本音と建前を切り分けて話す

面接では、企業向けの「建前」と自分の「本音」をバランス良く組み合わせて話すのが大切です。誰しも、本音としての回答があるはずです。

しかし、そのまま素直に本音を話してしまうと、企業の求める人物像とズレが生まれたり、自己中心的な印象につながったりするリスクがあるため、建前も交える必要があります。本音と建前をうまく組み合わせることで、説得力と共感を得やすくなるでしょう。

本音を隠しすぎると正直な気持ちを押し殺すことになり、息苦しさがあるかもしれません。本音をベースとして、企業が求める視点を加味するイメージで、なるべく入社後の貢献や成長意欲に結びつくような前向きな言葉に言い換えられるようにしましょう。

⑨緊張をやわらげる方法を見つける

面接での緊張は誰にでも起こるもので、完全になくす必要はありません。大切なのは、緊張をコントロールし、いつもの自分を面接でも発揮できる状態に整えることです。

そのためにも、自分なりの緊張をやわらげる方法を見つけておきましょう。以下は、面接中でもできる緊張をやわらげる方法です。

緊張は真剣に取り組んでいる証拠でもあるので、前向きに捉えて緊張をうまくコントロールしてくださいね。

面接本番編|うまく話せなかったときに避けたい3つの行動

事前に対策をしていても「面接本番でうまく話せなかった」となる場合があります。このようなときには、焦りや不安から逆効果な行動を取ってしまわないように注意しましょう。

大切なのは、冷静に対処し、言葉はつたなくても伝えたい内容をアピールし切ることです。ここでは、面接本番でうまく話せなかったときに避けたい3つの行動を紹介します。

「面接での自分の行動に後悔……」どんな行動に反省した?

M・Wさん

H・Tさん

N・Tさん

①黙ってしまう

面接中に答えがすぐに思い浮かばないからといって、黙り込んでしまうのは避けましょう。長い沈黙が続くと、面接官も質問がわかりづらかったのか、答えられないのかが判断できず戸惑ってしまいます。また、予想外の事態への対応力が乏しい印象を与えかねません。

もし考える時間が必要なら「1分ほど、考えさせていただいてもよろしいでしょうか?」と一言伝えてみてください。この一言があるだけで、面接官にあなたが真剣に考えていると伝わり、待ってくれるでしょう。

質問がうまく聞き取れなかった場合も「もう一度お願いできますか?」と確認してください。うまく話せなかったとしても黙るのではなく、何らかのアクションを取ることが大切です。

②表情が暗くなる

面接でうまく話せなかったと感じたときに、自信をなくして表情が暗くなってしまうのは避けましょう。暗い表情は、面接官にネガティブな印象を与えてしまいます。

どれだけ回答が拙くても、面接では柔らかく落ち着いた表情を心掛けるのが大切です。たとえば、その企業で達成したい目標や意気込みを伝えるときに、暗い表情よりも明るい表情のほうが前向きな印象が伝わります。

うまく話せなかったとしても気持ちを切り替え、「次の質問で挽回しよう!」と、前向きに捉えるチャンスにしてください。表情が暗くならないように、前向きな気持ちと明るい表情を意識しましょう。

③整理せずに話し出す

「早く答えなければ」と焦って考えがまとまらないまま話しはじめると、話が支離滅裂になりがちです。面接官に「何が言いたいのか分からない」と思われてしまうと、評価が下がる原因にもなります。

答えに迷いうまく話せなかったときは、まずは冷静な対応を意識しましょう。たとえば、すぐに話し出すのではなく、一呼吸おいてから、頭の中で考えを整理する時間を作るのがおすすめです。

そのときに、結論→理由→具体例→まとめの流れを意識すると、話の内容が論理的になり伝わりやすくなりますよ。想定質問すべてで、ある程度の結論や理由、具体例を準備しておくと、面接中でもうまく整理して話せるようになるでしょう。

面接後編|うまく話せなかったあとに行動すべきこと

うまく話せなかった面接のあとでも、できる対策はあります。何もできないと諦めるのではなく、企業にお礼メールを送って熱意を伝えたり、次の選考ではうまく話せるように面接の詳細を記録・復習したりしましょう。また、気持ちを切り替えることも大切です。

ここでは、うまく話せなかった面接後にすべき3つの行動を紹介します。次の選考に向けて今できることに取り組んでくださいね。

「うまく話せなかった面接」を挽回するためにどんな行動をした?

M・Wさん

H・Tさん

①企業にお礼メールを送る

面接後は、面接の機会をいただいた感謝を伝えるために、可能であればお礼メールを送りましょう。お礼メールを送ることで、誠実な姿勢や入社意欲をアピールできます。

以下のように、感謝の気持ちと熱意を伝えてください。

面接のお礼メール例文

宛先:〇〇〇〇@abc.jp

件名:面接のお礼(〇〇大学△△(氏名))

〇〇株式会社

採用担当 〇〇様

〇〇大学の△△と申します。

先日はご多忙な中、貴重な面接のお時間をいただき、誠にありがとうございました。面接を通じて、改めて貴社の〇〇への取り組みに共感し、貢献したい気持ちが強くなりました。面接の機会をいただきましたことに、心より感謝を申し上げます。

末筆ながら、貴社のますますのご発展と社員の皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

ーーーーーーーーーーーー

〇〇大学〇〇学部〇〇学科3年

△△△△△(氏名)

電話番号:000₋1234₋5678

メールアドレス:○○○○.jp

ーーーーーーーーーーーー

面接のお礼メールは面接当日、遅くとも翌日までに送るのがマナーです。丁寧な言葉遣いを意識し、少しでも面接でうまく話せなかった経験を挽回しましょう。

②面接の詳細を記録し復習する

面接後は、振り返りの時間を作るのがおすすめです。振り返りの時間を作るだけで、面接でうまく話せなかった理由を言語化できます。次の面接で、これまでの面接で伝えた内容と矛盾しない回答ができるメリットもあります。

たとえば、面接の流れや自分の回答、うまく話せなかった部分、答えにくかった質問などを記録し、次回の選考に活かしてください。志望動機について深掘りされたり、企業の課題に答えられなかったりした場合、重点的に準備しておくと自信を持って次の面接に臨めるでしょう。

「うまく話せなかった」状況を放置せずに、次の選考ではさらに成長した自分をアピールしてくださいね。面接は経験を積み重ねるほど上達します。一つひとつの面接を次の成長の機会と捉え、しっかり復習しましょう。

③自分なりのリフレッシュ方法で気持ちを切り替える

面接でうまく話せなかったと感じると、結果が気になったり、準備しておけば良かったと後悔したりしますよね。落ち込んだ気分が続いてしまうと、ほかの企業の面接対策にやる気が起きずに、「またうまく話せなかった」と後悔する原因になってしまうかもしれません。

面接での失敗は、誰もが経験することです。大切なのは、落ち込む時間を最小限にし、前向きな気持ちに切り替えることです。たとえば、友人や家族と話すことで気持ちが軽くなったり、好きな音楽や映画を楽しめばリラックスできたりするでしょう。

自分に合った方法で心と体をリセットし、次の面接に向けて気持ちを新たに、準備をはじめてくださいね。

応用編|面接でうまく話すために普段からできる練習法

面接でうまく話すには、日頃から「伝える力」を鍛える方法もおすすめです。

ここでは、面接でうまく話せる力を自然に身に付けられる方法を紹介します。まずは、先輩たちが面接で緊張し過ぎないために、普段から実践していた対策を参考にしてみましょう。

うまく話すために先輩がした練習法

M・Wさん

H・Tさん

①その日見たニュースを要約し話す練習をする

ニュースを要約して話す練習は、情報を整理しポイントを絞って話す力を鍛えられます。

ニュースを要約をするときは、結論→理由→具体例→結論の流れを意識してください。この練習を習慣化することで、面接でも、簡潔にわかりやすく話す力が身に付きます。

ちなみに、企業によっては面接で「気になるニュース」を聞かれる場合があります。面接官に伝わりやすい答え方を知って、事前にしっかりと対策しましょう。

②初対面の人と積極的に会話をする

初対面の面接官を前に緊張し、準備した内容をうまく話せないと感じる人は多いでしょう。そのため、普段から初めて会う人との会話に慣れておくのがおすすめです。たとえば、学校やアルバイト先、インターンシップなどで、積極的に挨拶や自己紹介をおこない、会話の機会を増やしましょう。

ポイントは、明るい表情と相手に分かりやすく伝える意識を持つことです。普段からこのような経験を積み重ねておけば、初対面の面接官との会話に対する苦手意識が薄れます。緊張しやすい人ほど効果的な練習方法のため、面接本番でも落ち着いて受け答えができる自信につながるはずですよ。

③自分の気持ちを伝えることに慣れる

面接では、自分の考えや気持ちを言葉にして伝える力が求められます。そのため、日常生活でも「なぜそう思ったのか」「どう感じたのか」を具体的に伝える練習をしてみましょう。

たとえば、友人や家族と映画を見たときには「面白かった理由は〇〇だから」と、感想を具体的に伝えてみてください。ただ「楽しかった」「良かった」だけで終わらず、理由や背景を掘り下げる習慣を身に付けられると、面接でも説得力のある受け答えができます。

ほかにも、自分の気持ちを紙に書き出すのもおすすめです。今日あった出来事や印象に残ったことを言語化すると、考えを整理する力が鍛えられます。練習を続けるうちに、自分の考えを具体的、かつ分かりやすく伝えられるようになり、面接でもうまく話せるようになるでしょう。

面接でうまく話せなかったとしても諦めないで! 成長のチャンスにして次の選考に活かそう

誰しも一度は、面接でうまく話せなかった経験があるでしょう。しかし、その経験を「失敗」と捉えて諦めるのではなく、次の選考に活かす「成長のチャンス」と考えるのが大切です。

もし、一回の面接で完璧に話せなかったとしても、落ち込み過ぎる必要はありません。まだ選考に落ちたとは限らないため、面接の内容を振り返り原因を見つけて対策しましょう。悔しさやつらい気持ちに負けずに対策できれば、きっと次の面接ではうまく話せるようになります。

面接は経験を積むほど慣れていき、自信がついていくものです。面接でうまく話せなかったとしても、前向きな気持ちを忘れないでくださいね。

M・Wさん