履歴書

履歴書の年号の3つの書き方の基本|西暦・和暦の早見表付き

- 52879 views

目次

履歴書は年号の書き方ひとつでも評価に影響する

履歴書は書類選考で必要です。そして面接も履歴書を見ながらおこなわれることがほとんどです。そのためしっかりと内容を練り上げて書かなければなりません。しかし履歴書の年号に気を付けている方は少ないのではないでしょうか。

履歴書は内容も大切ですが、年号など細部にもこだわって書かなければ悪印象を残してしまう可能性もありますので、注意が必要です。

特に住所や学歴といったり基本情報には履歴書での書き方にルールがあります。どれだけ良いアピール内容でも正しいルールで書かれていない履歴書は印象が悪いでしょう。年号も含めて細部にも気を配って作成することが大切です。

就活生に聞いた! 履歴書での書き方に困った項目

年号の書き方を紹介する前に、就活生の皆さんがはじめて履歴書を作成するときに書き方に困った項目について見ていきます。ミスのない履歴書作成のためにもあらかじめ書き方に迷う項目を確認しておきましょう。

回答の多くは、自己PRや志望動機、次いで趣味・特技といったアピールに関する項目ですが、上位から4番手に学歴・職歴欄が入っています。基本情報の記入欄のなかではトップで、約1割の人がPRなどよりも書き方に迷っていることがわかりました。

この記事では年号の正しい書き方に加え、学歴欄の書き方のルールについても紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

履歴書の年号の3つの基本ルール

記載できる暦は「西暦」と「和暦」の二つがありますが、指定がない限りは履歴書の年号表記には特別なルールはなく、どちらを使うかは個人の自由に任されています。

しかし、書き方には3つのルールがあります。ルールを理解することで、履歴書の年号を正しく表記することができます。マイナスの評価をつけられないよう、理解しておきましょう。

①和暦と西暦はどちらかに統一

履歴書の元号は、和暦なら和暦、西暦なら西暦で統一して書くことがポイントです。和暦か西暦かを統一して書かないと、見る人がわかりにくくなってしまいます。

生年月日や学歴など履歴書では年号を書く機会が多くありますので、それらは必ず統一しておくようにしましょう。

履歴書は書き上げるたびに何度も見直し、内容だけではなく、年号が統一できているかも確認することが大切です。

②省略せずに記入

履歴書の年号は統一して書くことも大切ですが、略して書かないことも大切です。西暦の場合は「95年」、和暦の場合は「H(平成)」「S(昭和)」など省略せずに、書くようにしましょう。

公的書類であるのに年号を省略して書いてしまうと、ラフな印象になり減点の対象となります。履歴書では何でも略して書くことはNGですので、内容でも略して書いていることがないかチェックしておきましょう。

履歴書の種類によっては年号を書くスペースが狭いものがあったり、書きにくい場合もあります。しかし狭いスペースに入るように文字を小さめに書く、二段に分けて書くなどの工夫をして正式名称で記すようにしましょう。

③算用数字で記入

履歴書では、地名などの固有名詞や熟語に入った数字を除いて、原則「1 2 3」と表す算用数字を使います。縦書きの書類などは「一 二 三」といった漢数字が用いられますが、履歴書は横書きのため、算用数字で統一されているのです。

履歴書全体を通して丁寧に書くのは勿論大切ですが、書き方によっては1と7の区別がつきづらいという場合もあるので、誰でも見分けられる癖のない書き方が必要です。

履歴書マニュアルを確認してください

履歴書に何を書けばいいか困っていませんか?就活は限られた時間の中で準備する必要があるので、履歴書だけに時間をかけてはいけません。

そんな時は履歴書のポイントを網羅した「履歴書完全マニュアル」を参考にしましょう。この資料を見れば、選考を突破できる履歴書をすぐに書くことができます。

実際に利用できるテンプレートもついているので、書き方を参考にしながら志望企業の選考を突破しましょう。

あなたが書類選考でアピールできる長所を特定します。

就活生に聞いた! 年号の書き方

履歴書の年号には「西暦」と「和暦」のどちらかを使うと説明してきましたが、実際のところ就活生の皆さんはどちらの暦を使って履歴書を作成しているのでしょうか。みなさんに聞いた結果がこちらです。

およそ9割の就活生が西暦を用いて履歴書に年号を記入していることがわかりました。なぜ、西暦を使っているのか、その理由も聞いてみました。

西暦は使い慣れていてミスをしにくいと回答する就活生が大多数

西暦を選んだ理由として、普段から使っているため間違えにくいと回答する就活生が大多数を占めました。

普段から西暦を使っている就活生が多いようです。また、卒年度によっては平成から令和の改元を跨いでいる場合もあり、わかりにくいと考えている場合もあるようです。

一方で、ビジネス文書などでは和暦が使われることも多々あるため、企業担当者としては和暦でも抵抗なく読むことができるでしょう。そのため、どちらの暦を使っても評価には影響ないため、ミスなく統一されているかを注意深く確認しましょう。

正しく年号を書くための2つのポイント

年号を書くときには注意点がありましたが、さらに正確かつスムーズに書くためにはポイントがあります。

効率よく就活を進めるために、年号を書く際のポイントをしっかりと理解しておきましょう。一度丁寧に確認しておけば、二枚目以降の履歴書を書くときに時間がかからなくなるので、ポイントを抑えて素早く履歴書を作成していきましょう。

1.年号早見表を使う

年号は素早く書いてしまいたいポイントではありますが、学歴や資格の取得年月日など正しい年号がすぐにわからないことも多いです。

うろ覚えで書くのは危険なので、証明書などを見て正しい年号を記す必要がありますが、書き進めている履歴書と証明書の使っている暦が違っている場合もあります。

その場合に、いちいち計算して正しい年号に変換するのは面倒なので、和暦を西暦に変換したい、あるいはその逆の場合は年号早見表を使うと便利です。

年号早見表を見れば和暦から西暦、西暦から和暦のどちらでもすぐに変換して、正しい年号を知ることができます。ぜひ活用してみてください。

| 誕生年 | 学歴 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 |

|

平成15年(2003年)

|

入学 | 平成22年4月(2010年) | 平成28年4月(2016年) | 平成31年4月(2019年) | 令和4年4月(2022年) |

| 卒業 | 平成28年3月(2016年) | 平成31年3月(2019年) | 令和4年3月(2022年) | 令和8年3月(2026年) | |

|

平成14年(2002年)

|

入学 | 平成21年4月(2009年) | 平成27年4月(2015年) | 平成30年4月(2018年) | 令和3年4月(2021年) |

| 卒業 | 平成27年3月(2015年) | 平成30年3月(2018年) | 令和3年3月(2021年) | 令和7年3月(2025年) | |

|

平成13年(2001年)

|

入学 | 平成20年4月(2008年) | 平成26年4月(2014年) | 平成29年4月(2017年) | 令和2年4月(2020年) |

| 卒業 | 平成26年3月(2014年) | 平成29年3月(2017年) | 令和2年3月(2020年) | 令和6年3月(2024年) | |

|

平成12年(2000年)

|

入学 | 平成19年4月(2007年) | 平成25年4月(2013年) | 平成28年4月(2016年) | 平成31年4月(2019年) |

| 卒業 | 平成25年3月(2013年) | 平成28年3月(2016年) | 平成31年3月(2019年) | 令和5年3月(2023年) | |

|

平成11年(1999年)

|

入学 | 平成18年4月(2006年) | 平成24年4月(2012年) | 平成27年4月(2015年) | 平成30年4月(2018年) |

| 卒業 | 平成24年3月(2012年) | 平成27年3月(2015年) | 平成30年3月(2018年) | 令和4年3月(2022年) |

2.学歴や職歴欄・資格欄はテンプレートを作ると楽

年号を素早く記入するためには、年号早見表もおすすめですが、就活のときは履歴書を何枚も作る必要があります。そのためあらかじめ1枚正確な経歴を記したテンプレートを作っておくとスムーズに記入できるでしょう。

テンプレート例

・20〇〇年3月 卒業見込

・20〇〇年〇月 TOEIC 800点

・20〇〇年〇月 秘書検定 1級

・20〇〇年〇月 ITパスポート

以上がテンプレート作成例です。正確なテンプレートがあればそれを見ながら年号を記入していくことができますので、時間の短縮にもなり、おすすめです。

以下の記事では満年齢・書類作成時の注意点を解説しています。併せて確認してみてください。

履歴書の学歴欄に書く内容のルール

履歴書に年号を書く項目の中でも特に書く内容に困ることが多い項目として学歴欄が挙げられますが、ここではその学歴欄に書く内容のルールを紹介します。

せっかく年号が正しく書けても、学歴の内容にミスがあれば評価を下げてしまうので、併せて確認していきましょう。

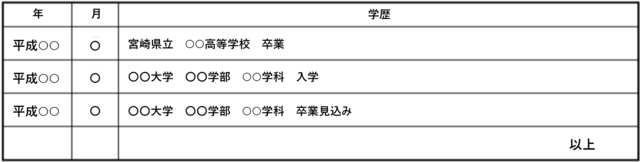

「在学中」と「卒業見込み」はどちらでも良い

履歴書には学歴を書く欄があります。「○○中学校卒業」や「○○高等学校卒業」と書くのですが、就職活動開始時には大半の方はまだ大学を卒業しておらず、在学中である場合が多いです。

在学中の大学・大学院については、履歴書には校名のあとに「在学中」か「卒業見込み」と書きます。「在学中」「卒業見込み」のどちらで書いても問題ありません。

コピペで使える自己PR文がかんたんに作れます

自己PR作成ツールはもう試しましたでしょうか?コピペで使える効率的に受かりやすい自己PRを作成することができます。

自己PR作成ツールを使えば、簡単な20個の質問に答えていくだけで、あなただけの自己PRが完成します。

作った自己PRは選考で活用できるものになっているので、ぜひ活用して採用される自己PRを完成させましょう。

あなたが書類選考でアピールできる長所を特定します。

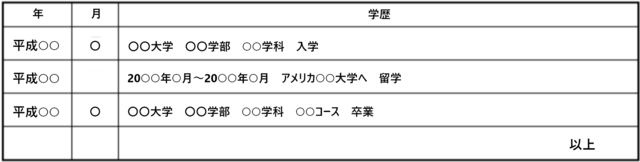

1年以上の留学経験は学歴に記入できる

留学した場合は、学歴の欄に記載することができます。しかし留学と記入する際には、注意すべき項目があります。それは留学の期間です。

留学期間が1年未満の場合は、学歴に記載することができません。そのため、3ヶ月の留学や、半年の留学では学歴の欄にそれらを記載することはできません。

しかし、留学経験のない学生と比べると短い期間の留学であっても、他の学生と差をつけるアドバンテージとなります。

1年未満の留学は履歴書には記載できませんが、貴重な経験であることに変わりはないため、面接の場で口頭でその経験を存分に話すとよいでしょう。

留年は書かなくても良い

留年の経験がある方は、その記載をすべきか否かで悩まれる方も多いですよね。しかし、実は留年については書かなくてもよいです。

「単位が足りなかったから」「ワーキングホリデーに行っていたから」など留年の理由は人それぞれですが、原則としてそれらを必ずしも記載しなければならないという決まりはありません。

しかし、留年の理由が自分にとってプラスとなる場合は書いたほうがいいでしょう。先ほど挙げたようなワーキングホリデーなどの場合には、他の学生と違った経験をしているため、あえて履歴書に記載して面接官に積極的にアピールするといいです。

マイナスなイメージとなる2、3年の長期間の留年であれば、面接官も理由を聞かれる可能性があるでしょう。しかし1年程度の留年であれば理由を聞いてくることは少ないため、自分から理由を話さなくても良いでしょう。

正しく情報を記載した履歴書で書類選考を通過しよう

履歴書は内容にこだわり、自分を魅力的にアピールできるものを作成する必要があるでしょう。しかし内容だけではなく、細部にもしっかりとこだわって書く必要があります。

内容が良ければ好印象を残しやすいですが、細部にミスが見られるとせっかくの好印象が台無しになってしまう可能性があります。

細かい部分に人間性も現れると考えている面接官も少なくありません。油断することなく、間違いのない履歴書を書き上げるようにしましょう。

履歴書の元号は多くの就活生が悩むポイントですが、実は年号表記には特別なルールはありません。この記事を参考に正しく記入を進めて、合格に近づけるように準備を進めましょう。

【履歴書に関する調査】

- 調査方法:ポート株式会社が運営する企業口コミサイト「就活会議」会員へのダイレクトメール

- 調査日:2022年8月10日~15日

- 調査元:「就活の未来」を運営するポート株式会社

- 調査対象者:23卒・24卒の就活会議会員の152人

詳細は「編集コンセプト」ページをご確認ください